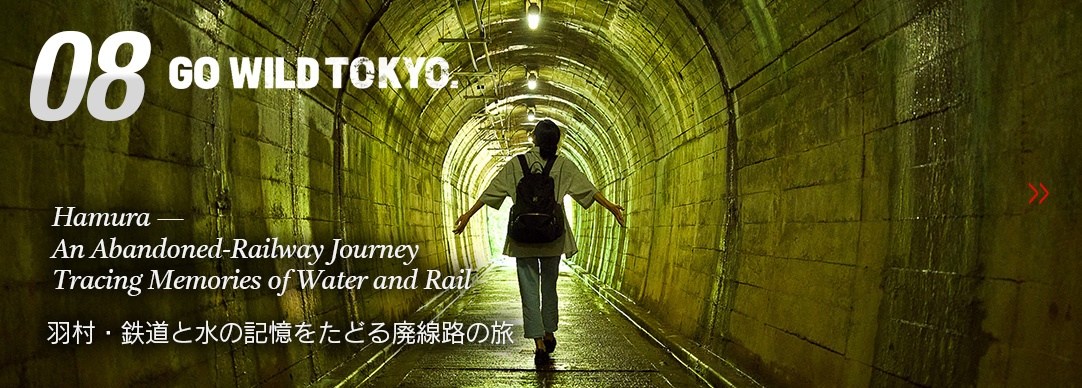

GO WILD TOKYO 8/ 羽村・鉄道と水の記憶をたどる廃線路の旅

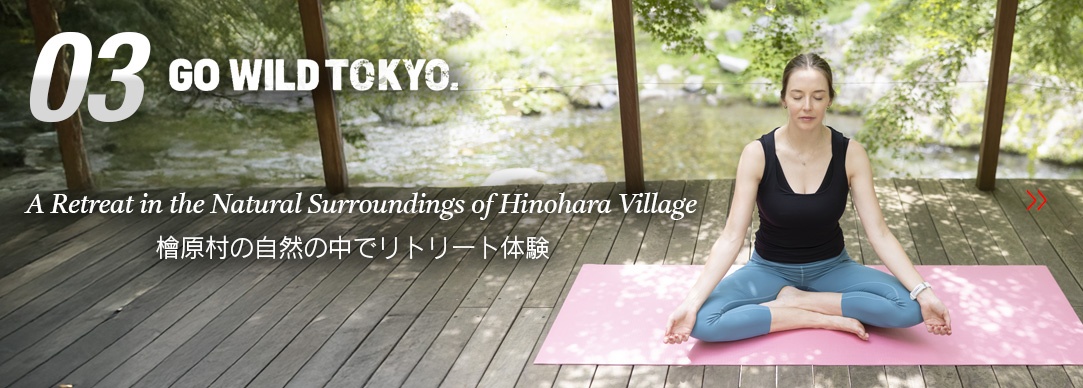

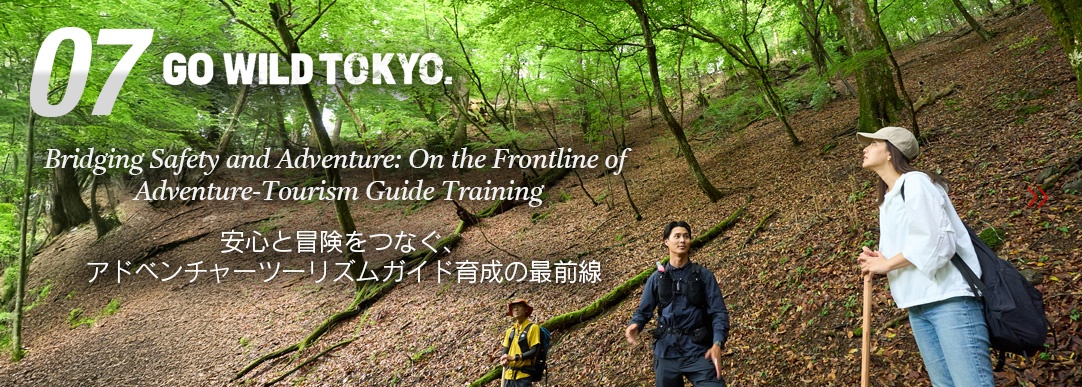

東京といえば高層ビルやにぎやかな街並みを思い浮かべる人も多いが、実は大自然も存在するのをご存知だろうか。都心から少し足をのばした多摩・島しょ地域には驚くような自然が広がり、都会の喧騒を離れ、リフレッシュできる絶好の場所が東京にも存在する。最近旅行者に人気のアドベンチャーツーリズムは、「自然」「アクティビティ」「文化体験」の3要素のうち2つ以上で構成される旅の形である。日常を離れ、新たな発見をする旅へ出かけてみてはいかがだろうか。GO WILD TOKYO!

By AAJ Editorial Team東京都羽村市は、多摩川中流域に位置するコンパクトな自治体である。古くから、人と水が共に生きる環境が育まれ、現在も多様な生き物と人の暮らしが共存している。

江戸時代には玉川上水の開削により江戸の町に明治から昭和にかけて、村山貯水池や山口貯水池の建設により東京に水を送る起点となった。これらの水源は、現在も東京の生活を支える存在である。

羽村市観光協会では、かつて貯水池建設に使われた「羽村山口軽便鉄道」の跡地を巡るツアーなどを通じて、地域が果たしてきた役割や歴史を今に伝えている。

導水と鉄道のまち・羽村

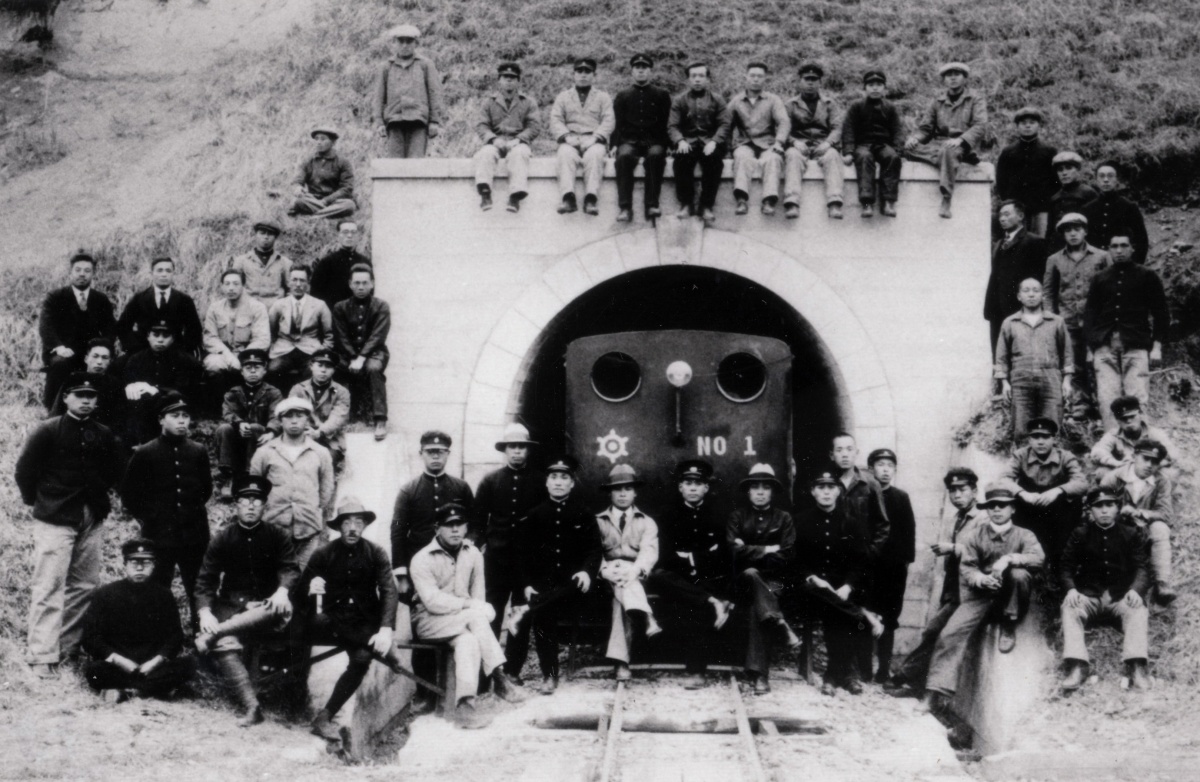

貯水池へ視察に向かう1コマ。本来は貨物路線であるため、人が乗ることはあまりなかった。(写真は大正時代〜昭和初期のもの)写真:東京都水道歴史館 提供。

羽村市と武蔵村山市の間には、当時の地図にも載っておらず、今もあまり知られていない幻の鉄道がある。それが「羽村山口軽便鉄道」である。

明治時代の終わりごろ、東京では人口が急増し、水の安定供給が大きな課題となっていた。その対策として建設されたのが、村山貯水池(多摩湖)である。多摩川の羽村堰から水を引くため、羽村から東へ新しい導水路が作られることになった。

その工事に必要な資材を運ぶために敷かれたのが、羽村山口軽便鉄道の始まりである。羽村から武蔵村山の横田まで、約8キロの区間にレールが敷かれた。

村山貯水池の完成後、鉄道はいったん撤去されたが、東京のさらなる人口増加を受けて、次に山口貯水池(狭山湖)が建設されることになった。再び資材を運ぶため、同じルートに軽便鉄道が復活することとなった。

昭和6(1931)年に工事が終わると、鉄道は再び使われなくなったが、レールは一部撤去されずに残された。

その後、太平洋戦争末期には、貯水池への空襲に備えて防御工事が行われることとなり、必要な資材を運ぶため、軽便鉄道は再び一時的に復活した。工事が終わると、レールは完全に撤去され、鉄道はその役目を終えた。

探検MAPを手にウォーキング。今も使用されている羽村と村山をつなぐ導水路の真上を軽便鉄道が通っていた。

羽村取水堰。羽村から取水された多摩川の水は、一部が玉川上水羽村取水堰第3水門から浄水場、貯水池など、3カ所に送られ、それぞれ東京都民の水道水になっている。

軽便鉄道の廃線跡の一部を、現在、「神明緑道」として整備。その入口には、廃線跡であることを示す角柱が立つ。

羽村市観光協会では令和3年(2021年)より、「羽村山口軽便鉄道廃線探検」ツアーを開始している。このツアーは、羽村市観光案内所を出発し、玉川上水沿いを歩きながら、かつての鉄道の跡地をたどるものである。

途中には、緑に囲まれた遊歩道や4つのトンネル、玉湖神社への立ち寄りも含まれており、最終的には村山貯水池または山口貯水池を目指す行程となっている。

羽村の自然を感じながら、地域に眠る歴史にも触れられる、静かで奥深い内容のツアーである。

緑道をたどる廃線跡

穏やかに時間が流れる神明緑道は、自然と触れ合うのにも、歴史に思いを馳せるのにも、うってつけだ。

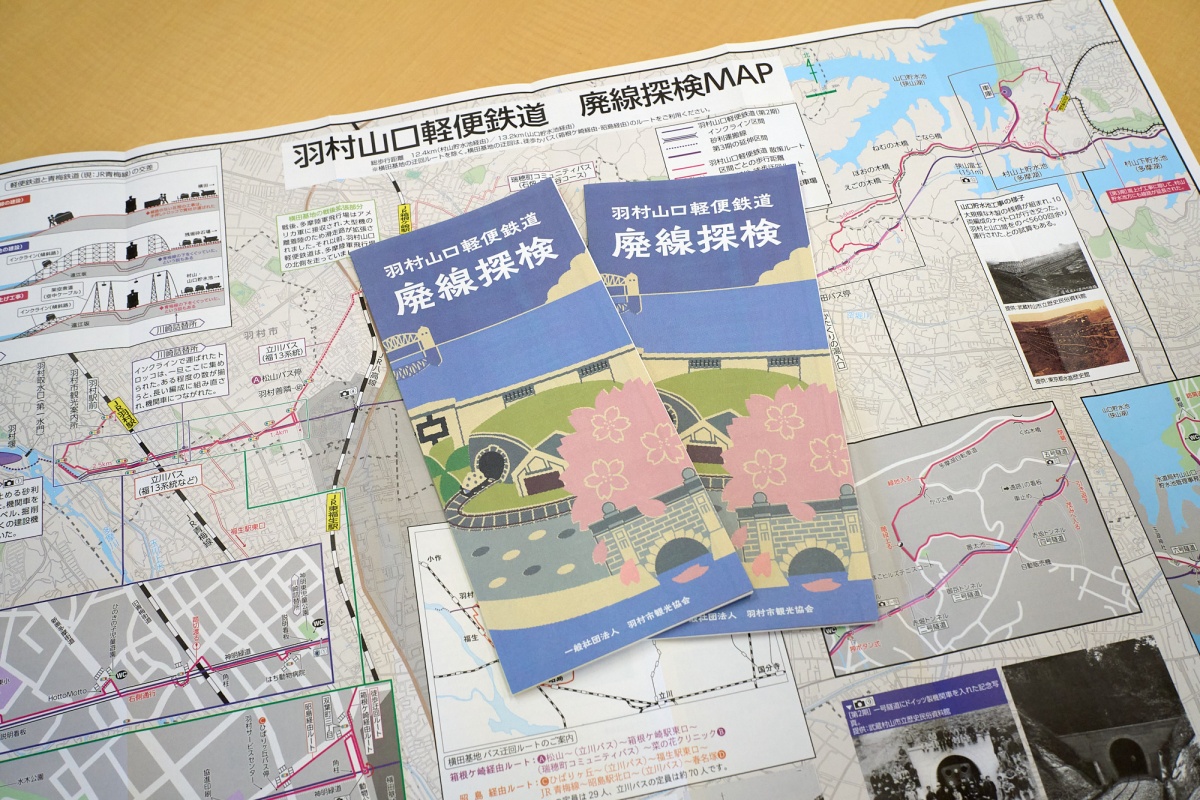

「羽村山口軽便鉄道廃線探検」のパンフレットを参考に、神明緑道として整備された廃線跡を歩いた。この道は住宅街の中をまっすぐに延びており、見渡す限り続く直線が、かつてここに鉄道が通っていたことを感じさせる。

羽村山口軽便鉄道の線路幅は、現在のJRよりもずっと狭い609ミリメートルであった。その名残か、道幅もこぢんまりとしており、今の季節は両側の草木がすぐ近くに感じられる。緑に包まれるような感覚があり、自然との距離がぐっと縮まる。

風にそよぐ葉音や、時おり聞こえる鳥のさえずりが心地よく、強い日差しの中でも、やわらかな風が歩く足取りを軽くしてくれる。

神明緑道を進んでいくと、途中、横田基地の手前で廃線跡はいったん途切れるが、基地を越えた先で再びその跡をたどることができる。そして、その先に現れるのがツアーの最大の見どころである。

参加者の多くが思わず声を上げるのが、緑の中にひっそりと連なる4つのトンネルである。現在は野山北公園自転車道として整備されており、歩いて通り抜けることができる。それぞれに名前が付けられ、当時の面影を今に伝えている。

トンネルの内壁に残る木製の型枠の質感が、歴史の重みを感じさせる。

昭和の初めごろに撮影されたと思われる、第1隧道(現横田トンネル)西入り口での記念写真。写真:武蔵村山市歴史民俗資料館所蔵(秋山守氏提供)

「夏は涼しく、冬は暖かいので、入った瞬間に別世界のようだと感じる方も多いですね」

そう語るのは、ツアーを主宰する羽村市観光協会事務局長の田中繁生さんである。

「壁をよく見ると木のような模様がありますが、これはコンクリートを流し込んだ際の木製型枠の跡なんです」

現代のトンネルとは異なる、素朴であたたかみのある壁面が薄明かりに照らされる様子は印象的である。当時の工事の様子や、資材を載せて走る軽便鉄道の姿が自然と想像され、土地の記憶が今もそこに息づいているかのようであった。

赤坂トンネルを抜け、閉鎖されている第五隧道までの道の周囲はまさに武蔵野の森。ウグイスの鳴き声も聞こえる。

暮らしと文化にふれるひととき

武蔵村山とその周辺では、江戸時代より地元産の小麦粉を使ったうどんが食されていた。

ランチタイムには、かつて軽便鉄道で羽村とつながっていた武蔵村山市の名店「肉汁うどん 青柳」に立ち寄り、地元の名物「村山かてうどん」を味わった。「かて(糧)」とは、ゆでた季節の地場野菜などをうどんに添えたものである。麺は国産小麦を使用したやや褐色の太麺で、武蔵野うどんの流れをくむ、力強いコシが特徴となっている。

鰹節やさば節、昆布、煮干しでとっただしに、かえしを合わせた温かいつけ汁で食べるのが村山かてうどんのスタイルである。コシのある太麺と、濃厚な肉汁のつけ汁とのバランスがよく、満足感のある一品である。歩き続けた体にしっかりとエネルギーが補給され、午後の行程に向けて自然と力が湧いてくるような一杯であった。

館内には、江戸時代の水門や現在の水門のレプリカも。そのスケール感に圧倒。

羽村山口軽便鉄道や東京都の水道について理解を深め、ツアーをより楽しむためにも、ぜひ立ち寄りたいのが開館40周年を迎えた羽村市郷土博物館である。

館内には、羽村取水堰のしくみを再現した模型や、水門のレプリカなどが展示されており、羽村のまちと水との関わりを具体的に知ることができる。先にここを見学しておくと、街歩きの中で見えてくる風景の背景や意味がより分かり、楽しみも深まるだろう。

東京都内で最も人口の少ない市でありながら、羽村が東京の水道水の供給において重要な役割を果たしてきたことは注目に値する。水とともに生き、その水を守りながら暮らしてきた人々の営みに触れることで、この土地のもつ歴史的な意味と重みをあらためて感じる機会となるであろう。

屋外展示では、かつての羽村の暮らしぶりにも触れることができる。

せっかくなら、美しい庭にしつらえられた屋外展示も見ておきたい。まず目に入るのが、赤く塗られた屋根付きの門。もとは江戸時代の医者の家にあり、のちに羽村出身の作家・中里介山の記念館で使われていた。現在は羽村市郷土博物館に移築されている。

さらに奥には、江戸時代の1847年に建てられた農家を復元した旧下田家住宅もある。国の重要有形民俗文化財に指定され、茅葺き屋根の建物と生活道具が展示されており当時の農村の暮らしが身近に感じられる。

東京近郊の自然と遺構が語る羽村の魅力

羽村山口軽便鉄道の知られざる歴史にスポットライトを当て、廃線探検ツアーを企画し、パンフレットやMAPなどの製作にも注力する、羽村市観光協会事務局長の田中繁生さん。

羽村市が異文化体験として企画する「羽村山口軽便鉄道廃線探検」ツアーは、地域に眠る歴史をたどるだけでなく、武蔵野の豊かな自然を味わいながら、多摩川や玉川上水がもたらす恵みや、東京都の水道事業との関わりについて学ぶ機会となっている。

「羽村は、玉川上水はもちろん、軽便鉄道を通じて村山・山口両貯水池の建設にもかかわり、東京都の水道事業に大きな役割を果たしてきました。ただ、貯水池建設から約100年が過ぎ、そうした歴史は多くの人の記憶から失われています。羽村市民にさえ、軽便鉄道の存在はほとんど知られていません。しかし、鉄道は廃線となっても、その下を通る導水管はいまも村山貯水池へ水を送り続けています。かつての写真や記憶と重ねながら、その価値をあらためて見つめ直してほしいのです」(田中繁生さん)

まずは、羽村駅近くにある観光案内所で、コースマップが記載されたパンフレットをもらおう。コースの案内や、電動アシスト自転車の貸し出し(有料)なども行っている。

多摩川の対岸には、標高200〜300メートルほどの草花丘陵が広がっており、羽村草花丘陵自然公園としてハイキングコースも整備されている。標高192メートルの大澄山や235メートルの浅間岳など、小さな登山も楽しめる。その周辺では、テレビドラマで知られるようになった植物学者・牧野富太郎博士が採集に訪れた植物や、多様な野鳥・昆虫に出会えるのも魅力だ。

また、多摩川の流れをそのまま利用し、増水時には堰ごと流す「投渡堰(なげわたしぜき)」や、みこしを担いで川に入る「八雲神社みこしの川入れ」など、羽村ならではの風物詩も見どころのひとつとなっている。「羽村山口軽便鉄道廃線探検」ツアーをきっかけに、羽村の自然や文化の魅力にあらためて目を向ける機会としてほしい。

コースの途中には、その場所の当時の状況を詳しく知ることができる掲示板を設置。

「羽村山口軽便鉄道廃線探検」ツアーの終点・山口貯水池では、あずまや越しに湖の景色が広がる。

羽村市観光案内所

住所:東京都羽村市羽東1-13-15 【地図】

TEL:042-555-9667

営業時間 9:00-17:00(定休日公式サイトにて)

Webサイト:https://hamura-kankou.org/

JR青梅線「羽村駅」西口より徒歩3分。

※本内容は、「(公財)東京観光財団 アドベンチャーツーリズム推進事業助成金」を活用して実施しています。

文/村次龍志 写真/湯浅立志