アートの力で、瀬戸内の魅力を世界へ。/北川フラム(「瀬戸内国際芸術祭2025」総合ディレクター)インタビュー

瀬戸内海の島々を舞台に3年に1度開催される現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」。2010年に初めて開催され、今年2025年で第6回を迎える。会期中、国内外から延べ約100万人が訪れ、台湾や中国、韓国などアジア諸国・地域からの来訪者も多い。なぜ世界から注目されるグローバルな芸術祭となり得たのか、「瀬戸内国際芸術祭2025」総合ディレクターの北川フラム氏に聞いた。

By AAJ Editorial Team今年第6回を迎える「瀬戸内国際芸術祭」。約100日間にわたる会期は春・夏・秋の3シーズンに分かれており、季節ごとに異なる瀬戸内の豊かな自然も堪能できる。来訪者は、全17のエリアに点在するアート作品を入口に、アーティストや地域の人々、ポランティアサポーターと交流をしながら、瀬戸内の自然や生活に根差した文化、歴史、食などに触れることになる。コロナ禍以降、初の開催となる今回は、あらたに香川県の沿岸部である志度・津田エリア、引田エリア、宇多津エリアも加わり、瀬戸内の魅力をより多面的に体感することができる。

アートを媒介に瀬戸内の魅力を見つめ直し、「海の復権」を目指す

――「瀬戸内国際芸術祭(以下、瀬戸芸)」は、瀬戸内海の島々を舞台に、人口減少や島民の高齢化などで活力が失われつつある地域を、現代アートの力で活性化させようというねらいで始まったと聞いています。「瀬戸内×現代アート」というと、株式会社ベネッセホールディングスが香川県の直島で長年展開してきた「ベネッセアートサイト直島」の活動が広く知られていますが、やはりそこが発端だったのでしょうか。

2006年に福武總一郎さん(ベネッセホールディングス名誉顧問、瀬戸内国際芸術祭総合プロデューサー)から連絡があって、「瀬戸内を舞台に国際的な芸術祭を開催したいから、総合ディレクターをやってくれないか」といわれました。私は2000年から、新潟の「越後妻有(えちごつまり)」と呼ばれる過疎化が進むエリアで「大地の芸術祭」という地域の集落と深く関わる芸術祭の総合ディレクターを務めているので、福武さんの中には「同じようなことが瀬戸内でもできないか」という思いがあったようです。福武さんには、大地の芸術祭でお手伝いしていただいた経緯もあったので、ぜひやらせてくださいという話になりました。

瀬戸芸の舞台となる備前瀬戸(瀬戸内海中央部に位置する海域)は、古来、人と物が行き交い、多様な文化が育まれた結節点のような場所でした。しかし、社会全体の効率至上主義や均質化、都市への一極集中化などによって、島からの人口流出が進み、島民の高齢化や過疎化が進行しました。

そうした中でも、今おっしゃられた直島は、かつての製錬所の島から、1990年以降、「現代アートの島」へと転換を図り、国内外から多くの観光客が訪れる場所として知られるようになりました。瀬戸芸は、この直島での成功を基にし、さらにスケールを拡大して、地域に住む人たちと外から来る国内外のアーティスト、ボランティア・サポーター、観客らが一体となって、アートを媒介にしながらこの場所の魅力を再発見していくことを目指しています。

かつて、香川県の大島ではハンセン病の強制隔離が行われ、豊島では日本で最大級の産業廃棄物不法投棄事件が起こりました。こうした困難に見舞われながらも、懸命に生きてこられた島民の歴史や記憶を忘れないためにも、瀬戸内の「海の復権」を大切なテーマとして掲げています。

ジャッガイ・シリブート(タイ) 過去作品 courtesy 100 Tonson Foundation

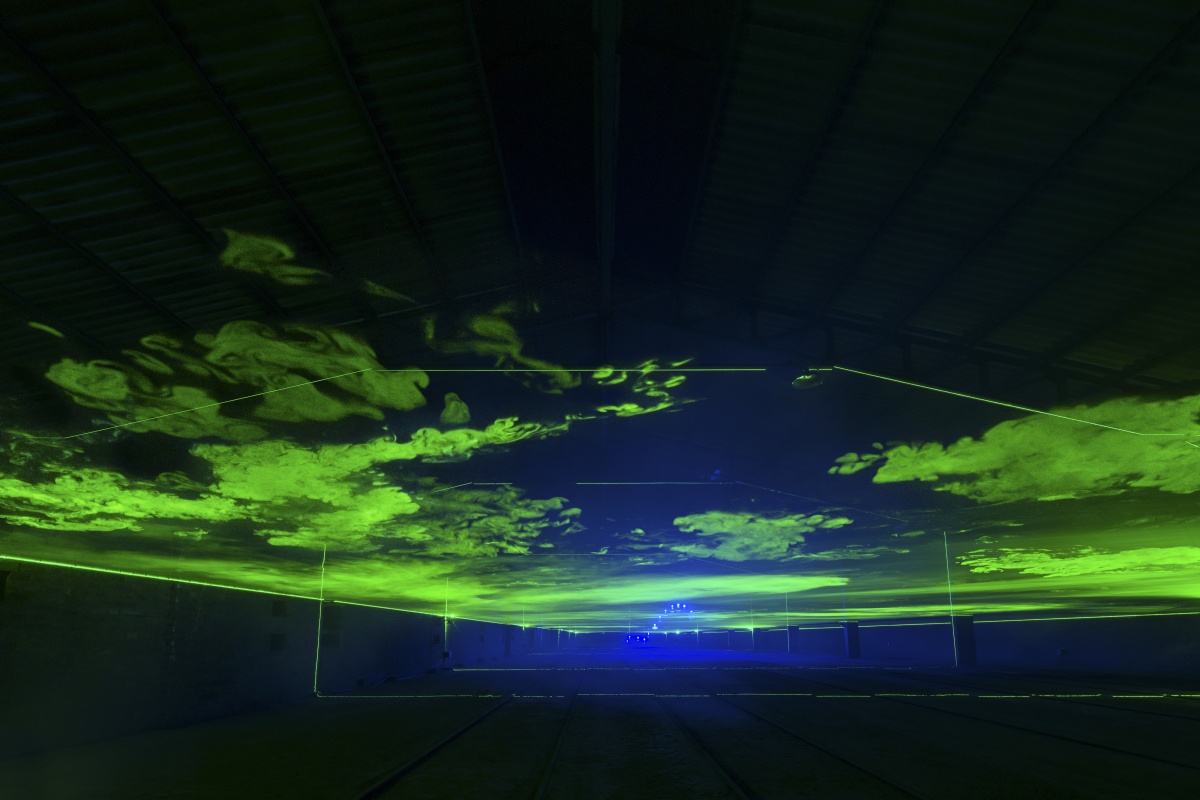

プ・ジヒョン(韓国) Ultimate Space LED, junk fishing lamps, fog machine, laser, dimensions variable, 2021, Courtesy of the artist

雲門舞集(台湾) Sounding Light Paformed by Cloud Gate Theatre of Taiwan Choreographer CHENG Tsung-lung photo by LEE Chia-yeh

アジア各国からも積極的にアーティストを招聘。ジャッガイ・シリブート(タイ/写真上)、プ・ジヒョン(韓国/写真中)、雲門舞集(台湾/写真下)らが参加する予定だ。

現代アートには、現状に対して問題提起をする力がある

――全国各地では、地方創成や活性化の試みとして、さまざまなお祭型のイベントが盛んに行われています。瀬戸芸では、地域の人たちと外から来る人たちをつなぐ媒介として、現代アートが軸となっています。瀬戸内において、現代アートはどのような役割を果たしているとお考えですか。

現代アートというものが根本的に内包している「現状に対して問題提起をする力」が、この地域にもう一度違う角度から活力や光を与えるのではないかと考えました。

そもそもアートの語源はラテン語の「アルス(ars)」で、「自然と向き合う人間の技術」を意味します。それを明治期の日本は「美術」と翻訳してしまった。美術と言ってしまうと、単に美しいものだけがアートなのだと誤解され、幅を狭めてしまうことにもなりかねません。今一度、アートの本質に立ち返り、瀬戸内の海や森といった自然の中に入っていって、アートをきっかけにして地域の良さを見つめ直そうよ、というのが瀬戸芸のコンセプトです。もっといえば、個々の作品自体よりも、むしろ作品を通した「場の体験」のほうが重要だともいえます。

社会に対する問題提起や、「場」の魅力の再発見に、現代アートが果たす役割はとても大きいということを、これまで私はさまざまな場面で経験してきました。世界で活躍する本物のアーティストが地域に入り、その場所から刺激を受けて作品を制作する「サイトスペシフィック・アート」を重視することで、地域の魅力がそれまでとは異なる形で起ち上がってくる。そこに、現代アートならではの力が発揮されているのではないでしょうか。

「そこに行かなければできない体験」だからこそ、世界から人が集まる

瀬戸内国際芸術祭を支えるボランティアサポーター「こえび隊」。作品制作のサポートや、芸術祭のPR活動、芸術祭期間中の運営、各島での催しの手伝いなどを行う。日本のみならず、世界中から参加者が集まる。Photo: Shintaro Miyawaki

――瀬戸芸は海外、中でも台湾、中国、韓国、タイなど、アジア地域からの来訪者が多いそうですね。日本国内でインバウンド需要が拡大する中、彼らは瀬戸芸のどこに惹かれていると考えていますか?

瀬戸芸は春・夏・秋に分かれて、約100日間開催されますが、手伝いにきてくれるボランティア・サポーターは延べ8,000人超で、その半数以上が海外からです。まずは観客として来て、瀬戸内のファンになり、次第に瀬戸芸のボランティサポーターになる、という流れが多いですね。

アジアから来る人たちの中には、自分たちの国でも同じような芸術祭を開催したい、そのために瀬戸芸を参考にしたいと考えている人も多いと思う。ある台湾のデザイン系の会社なんて、社員みんなで会社を一カ月休んで見に来ていたからね(笑)。中国では、その名もずばり「大地の芸術祭」が広東省で始まったし、タイ北部では2018年から「タイランド・ビエンナーレ」が続いています。

近代化、都市化が急速に進む中、一方でその地域固有の「らしさ」のようなものをどう保っていくのか、あるいは再発見していくのか。アジア各国もその点に大きな関心を持っていて、その先駆的な事例の一つとして瀬戸芸に注目しているのだと思います。

そして、何より最大の理由は、瀬戸内に住む人たちとの交流に大きな魅力を感じているからでしょう。実際にアンケートの結果をみると、訪問前は現代アートが目当てだった人が、事後には、「地元の人と交流できた」「地域のお祭りに参加できた」「地元の食を楽しめた」ことを、一番楽しかったこととして挙げています。

観光で日本を訪れる外国人たちも、以前のように、ただ有名な観光地を見て終わり、ではなく、もっと地域の中に踏み込んで行って、そこでしかできない体験というものを求め始めているのではないでしょうか。瀬戸芸は17のエリアに作品が点在しているので、来訪者は島から島を渡りながら、変化に富んだ自然の景観の中を、相当の距離歩くことになります。一カ所にまとまっていれば確かに便利ですが、瀬戸芸ではその不便さを、むしろみんなが楽しんでいるのです。

――素朴な疑問なのですが、地域で暮らす人たちと、県外から来る人たち、特に海外からの来訪者たちとのコミュニケーションは問題なく成り立っているのでしょうか。

サイトスペシフィック・アートの制作では、アーティストが地域に滞在しながら、その制作過程も含めて一つの作品である、というスタンスがとられていますが、最初は他所から来た見知らぬ人に対して地域の人たちが身構えることもあったと思います。しかし、制作のプロセスを間近で見て、時には手伝いながら、やがて完成した作品を目の前にすると、みなさん感動していますね。どれほど素晴らしいアーティストなのか、でき上がった作品を見ればすぐにわかりますから。

いま、ギャラリーや美術館などのきわめて均質なホワイトキューブの空間の中でアートが鑑賞され、完結してしまうことに対して、多くのアーティストや観客は限界を感じているといえます。一方で、巨額のマネーが動く投資の対象としてアートを捉え、恣意的に流行が生み出される傾向もますます強まっています。こうした市場経済の枠組み上に立つアートとは別の文脈で、瀬戸芸の試みは、人・自然・地域・文化・アートが混然一体となって、人間の五感を揺さぶるような、身体的なよろこびを提供する場になりつつあるのです。

「そこに行かなければできない体験」。これこそが多くの人たちを惹きつけているのだと思いますし、その根本を忘れずに、今後も瀬戸芸をさらに進化・深化させていければと考えています。

【Profile】

北川フラム

1946年新潟県高田市(現上越市)生まれ。東京芸術大学美術学部卒業。アートフロントギャラリー主宰。地域づくりの実践として、「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(2000年~)、「瀬戸内国際芸術祭」(2010年~)、「いちはらアート×ミックス」(2014年、2021年~)「北アルプス国際芸術祭」(2017年~)、「奥能登国際芸術祭」(2017年~)で総合ディレクターをつとめる。フランス、ポーランド、オーストラリアから勲章を受勲。2016年紫綬褒章、2017年度朝日賞、2018年度文化功労者。2019年度イーハトーブ賞他を受賞。

https://www.artfront.co.jp/jp/

【瀬戸内国際芸術祭2025】

会期:

[春会期] 2025年4月18日(金)〜5月25日(日)

[夏会期] 2025年8月1日(金)〜8月31日(日)

[秋会期] 2025年10月3日(金)〜11月9日(日)

会場:瀬戸内の島々と沿岸部(全17エリア)

[全会期] 直島/豊島/女木島/男木島/小豆島/大島/犬島/高松港エリア/宇野港エリア

[春会期] 瀬戸大橋エリア

[夏会期] 志度・津田エリア/引田エリア

[秋会期] 本島/高見島/粟島/伊吹島/宇多津エリア

公式HP:

https://setouchi-artfest.jp/

Photo/Kitchen Minoru

Text/Shin Sakurai